|

昌学寺(登米市)概要: 石越山昌学寺は宮城県登米市石越町北郷赤谷に境内を構える曹洞宗の寺院です。昌学寺は案内板によると「町内唯一の寺で、弘治元年(1555)、吉山松音大和尚の開山、当代住職は十九世。花泉町永井端昌寺の末寺で、本尊は釈迦牟尼仏。境内の枝垂桜は樹齢約380年、三門(鐘楼門)と小安観音堂は町内赤谷、菅原卯師、二階堂規慶作の運磨大師像・大権修理菩薩像がある。岩渕元方(東東洋の父)筆の涅槃図も所蔵され、裏山の金鶏山頂の観音堂には二階堂正藤作の聖観音像が祀られており、いずれも石越町指定の文化財である。 環境庁 宮城県」とあります。

昌学寺の創建は不詳ですが、伝承によると嘉祥元年(848)、慈覚大師円仁(平安時代の天台宗の名僧、比叡山延暦寺3代座主)が当地に巡錫した際に旨江山鳳音寺台光院を開いたのが始まりと伝えられています。

当初は天台宗の寺院で寺運が隆盛し数多くの支院を擁する大寺院として発展していましたが、戦国時代に度重なる兵火を受け衰微し、台光院のみがその法灯を繋いでいました。弘治元年(1555)、宝珠寺(岩手県一関市)5世吉山松音和尚が曹洞宗の寺院として改宗開山し、寺号を「金鷄山正覺寺」に改称、その後「石越山昌学寺」に改めています。山号:石越山。宗派:曹洞宗。本尊:釈迦牟尼仏。

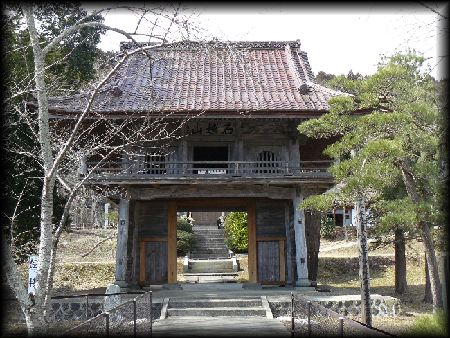

昌学寺山門は寛政9年(1797)に当地(町内赤谷)の名工として知られた菅原卯八が棟梁として手掛けた建物で、上部が鐘楼の楼門形式の鐘楼門(梵鐘は太平洋戦争で供出)、間口3間、奥行2間、三間一戸、瓦葺(旧茅葺)、入母屋、花頭窓、高欄付、仁王像などは安置されていませんが素朴で力強く貴重な事から昭和56年(1981)に登米市(旧石越町)指定文化財に指定されています。

山門脇の子安観音堂は平安時代後期に源義家により創建され当初は観音原にありましたが、後に昌学寺の境内に移されました。現在の子安観音堂の建物は江戸時代後期に菅原卯八により建てられたもので、宝形造、銅板葺、1間堂、正面1間向拝付、貴重な事から昭和56年(1981)に登米市(旧石越町)指定文化財に指定されています。

不老桜(枝垂桜)は本堂前に位置し、推定樹齢約400年、樹高18m、根回り4m、枝張り東西約15m、南北約15m、平成6年(1994)に登米市(旧石越町)指定天然記念物に指定されています。

昌学寺:上空画像

八脚門を簡単に説明した動画

【 参考:文献等 】

・ 現地案内板(聖観音像遷座について)-石越町教育委員会

・ 現地案内柱

|

|